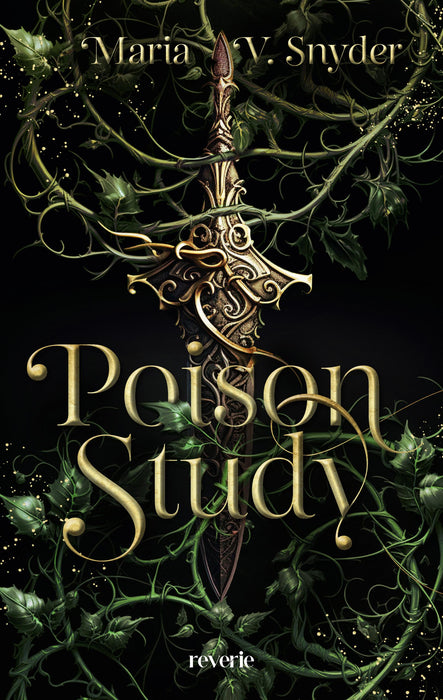

Poison Study

Entscheide dich zwischen einem schnellen Tod oder langsamem Gift ...

Yelena Zaltana wird des Mordes für schuldig befunden und muss mit der ultimativen Strafe rechnen: der Hinrichtung. Tief im Verlies des Schlosses wartet sie auf ihr Schicksal, bis ihr der Sicherheitschef und Mörder Valek eine Begnadigung anbietet. Gegen einen hohen Preis.

Als neue Vorkosterin des Kommandanten muss sie täglich den Tod durch die grausamsten Gifte riskieren. Da sie keine andere Wahl hat, wäre sie eine Närrin, würde sie ablehnen. Und trotz der ständigen Gefahr kommen sich Yelena und Valek immer näher, je mehr Zeit sie miteinander verbringen.

Doch die neu entdeckte Anziehungskraft zwischen den beiden wird gefährlich, denn Yelena verbirgt ein tödliches Geheimnis. Sie hat magische Kräfte entwickelt, die sie nicht kontrollieren kann. Und die Strafe für Magie ist der Tod ...