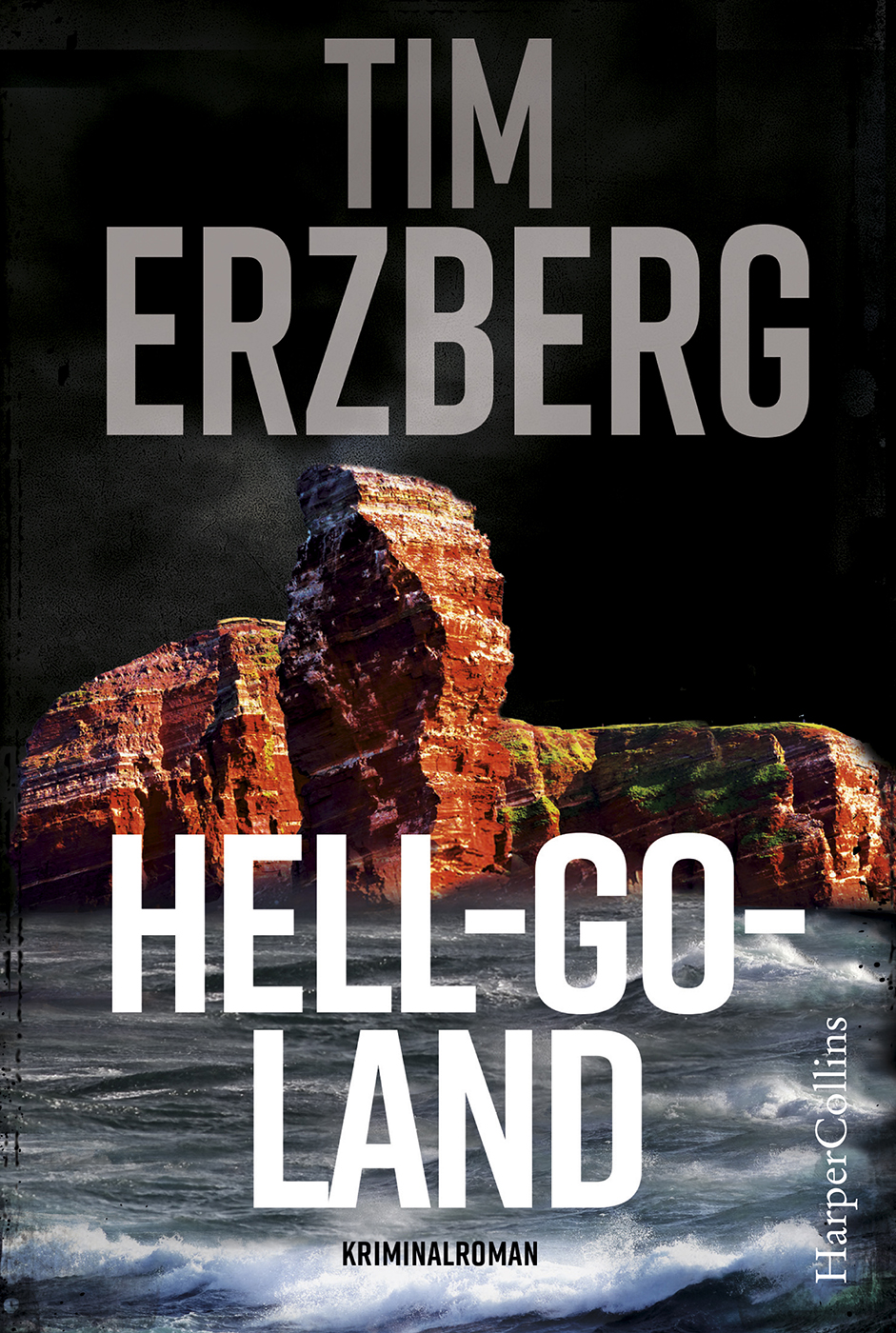

Hell-Go-Land

Ein roter Fels im sturmgepeitschten Meer. Darauf Deutschlands abgeschiedenster Polizeiposten. Hier ist ihre neue Dienststelle. Hier war ihr Zuhause. Bis der Albtraum über Anna Krüger hereinbrach. Kaum jemand weiß von ihrer Rückkehr nach Helgoland. Doch schon an ihrem ersten Arbeitstag erwartet sie eine grausame Überraschung, die Anna klarmacht, dass es keine Flucht vor der Vergangenheit gibt. Nicht für sie. Nicht an diesem Ort.

"Hell-Go-Land ist so atmosphärisch dicht, wie man es sich von einem Krimi nur wünschen kann. Der Fall ist etwas Besonderes, die Aufklärung logisch, die Konstruktion perfekt und der Stil fesselnd"

Frauke Kaberka, dpa

"Tim Erzberg beschert Polizistin Anna Krüger und uns schlaflose Nächte"

BUNTE

"Tim Erzberg [...] hat ein düsteres, beklemmendes Kammerspiel geschaffen, das sehr lange rätselhaft bleibt."

BRIGITTE 21/2016

"Megaspannend!"

Andrea "Kossi" Kossmann

"Hell-Go-Land vereint die archetypische Konfrontation zwischen Mensch und Natur mit einem überzeugenden Personeninventar und einem klassischen whodunit-Plot, der den Leser lange rätseln lässt. Das Ganze unter Umständen, die nicht anders als mit dem Wort klaustrophobisch zu beschreiben sind... Dieses Buch hätte ich doch recht gerne geschrieben. "

Stephan M. Rother