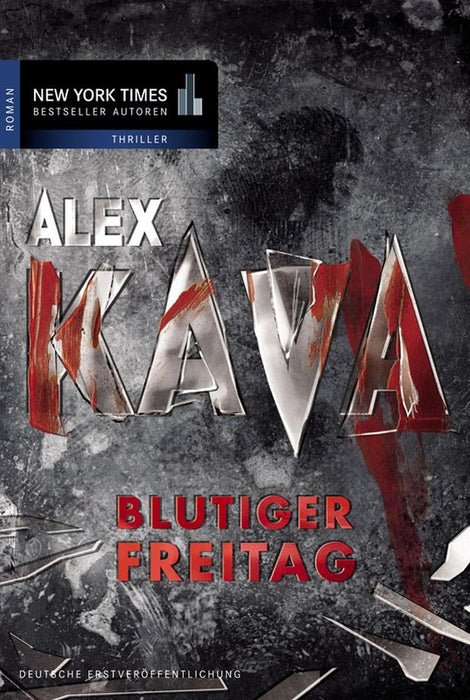

Blutiger Freitag

Verstümmelte Körper, abgerissene Gliedmaße, Tote und Verletzte - FBI-Profilerin Maggie O’ Dell bietet sich ein Bild des Grauens. Ein Sprengstoffattentat hat in einem belebten Einkaufszentrum ein Blutbad angerichtet. Der nächste Schock folgt, als Maggie entdeckt, wer die Attentäter sind: Drei Jugendliche, zwei tot, der dritte auf der Flucht. Aber je klarer der Tatverlauf wird, desto größer werden Maggies Zweifel: Waren die Teenager wirklich die Täter - oder ebenfalls Opfer? Sind die mörderischen Drahtzieher womöglich in den höchsten Kreisen der Gesellschaft zu finden? Verzweifelt sucht Maggie nach neuen Spuren. Und sie hat keine Sekunde zu verschenken. Denn das nächste Attentat ist bereits geplant.Der Ort: ein Flughafen. Der Zeitpunkt: morgen.