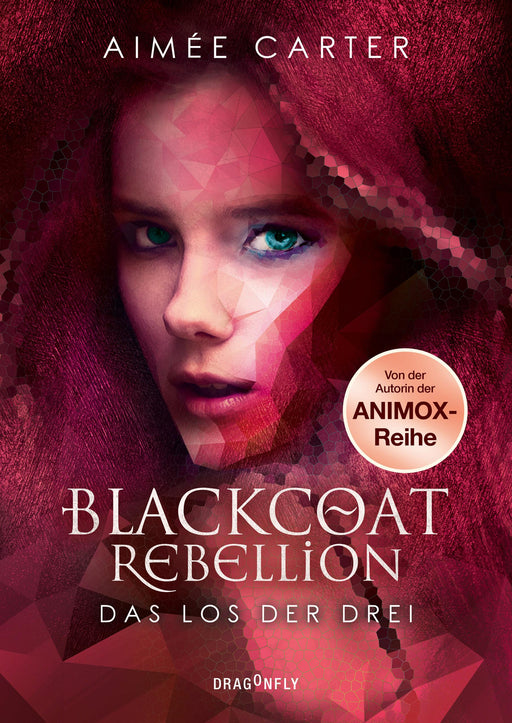

Blackcoat Rebellion - Das Los der Drei

Die neue Jugendbuchserie von SPIEGEL-Bestsellerautorin Aimée Carter!

Kitty Doe hat die Wahl: entweder ein Leben als III, in dem alle auf sie herabsehen und sie nur niedere Arbeiten verrichten darf, oder ein Leben als VII, in dem sie Mitglied der einflussreichen Hart-Familie wäre und von allen bewundert würde. Dafür muss sie aber in die Rolle von Lila Hart schlüpfen, der Nichte des Premierministers. Kitty zögert nicht lange, weil sie auf eine bessere Zukunft für sich und ihren Freund Benji hofft. Doch sie gerät mitten in ein gefährliches Intrigenspiel. Wer hat die echte Lila Hart auf dem Gewissen? Kitty kann eigentlich niemandem trauen und hat in der Hart-Familie nur noch ein Ziel: überleben.

»Carter hat mit Kitty eine bezaubernde Heldin erschaffen, mit der man sich gut identifizieren kann. Ein Pageturner voll überraschender Wenden und Entwicklungen.«

Booklist

»Das Tempo ist hoch, die Spannung geht ins Mark, die Heldin ist eine tolle Identifikationsfigur, und die Bösen sind glatt und furchteinflößend.«

School Library Journal

»Die Action und überraschenden Entwicklungen freuen den Leser und lassen ihn zum nächsten Teil greifen.«

Library Journal