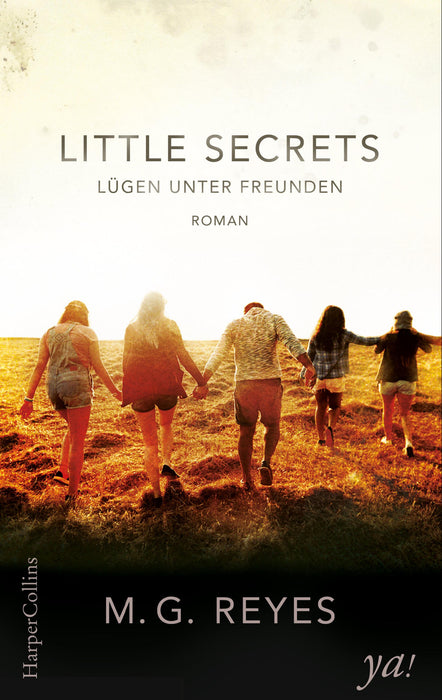

Little Secrets - Lügen unter Freunden

Es klingt wie die Erfüllung eines Traums: Vier Mädchen und zwei Jungs ziehen in ein Haus am Venice Beach. Die Vormundschaft ihrer Eltern sind sie los. Jetzt liegt die große Freiheit vor ihnen. Und so wird die WG zu ihrer neuen Familie. Aber alle sechs haben ein dunkles Geheimnis - das Starlet, die Hackerin und der Sportstar genauso wie die Musikerin, das brave Mädchen und der Außenseiter. Als eine brisante Lüge auffliegt, beginnt ein gefährliches Spiel, bei dem bald jeder seine eigene Haut retten will …