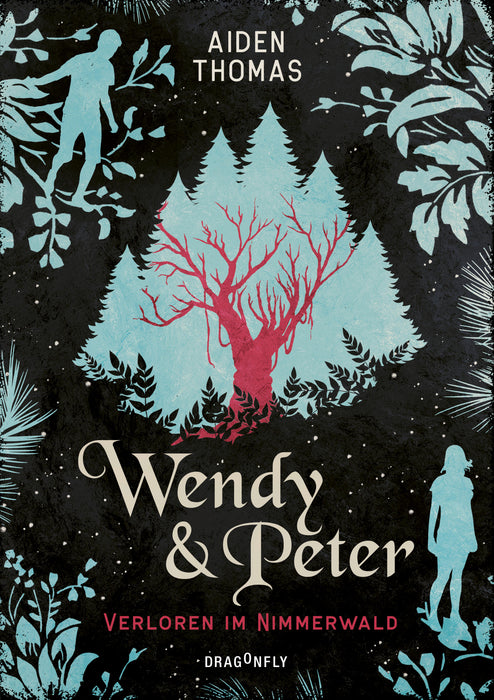

Wendy & Peter. Verloren im Nimmerwald

Manche Geheimnisse sind dunkler als jeder Schatten

Es ist fünf Jahre her, dass Wendy und ihre Brüder im Wald verschwanden und nur sie zurückkehrte. Als andere Kinder aus der Stadt vermisst werden, rückt das ungelöste Rätsel um ihre Brüder wieder ins Licht. Während sie versucht, ihrer Vergangenheit zu entfliehen, trifft Wendy auf einen mysteriösen Jungen. Peter, von dem sie dachte, es gäbe ihn nur in Geschichten, bittet Wendy um Hilfe, die vermissten Kinder zu retten. Aber dazu muss sie sich den Schatten stellen, die im Wald auf sie warten …

Peter Pan in neuem Licht: Ein eindringlicher Roman darüber, was es bedeutet, erwachsen zu werden

Das neue Buch von New-York-Times-Bestsellerautor Aiden Thomas (Yadriel & Julian. Cemetery Boys)