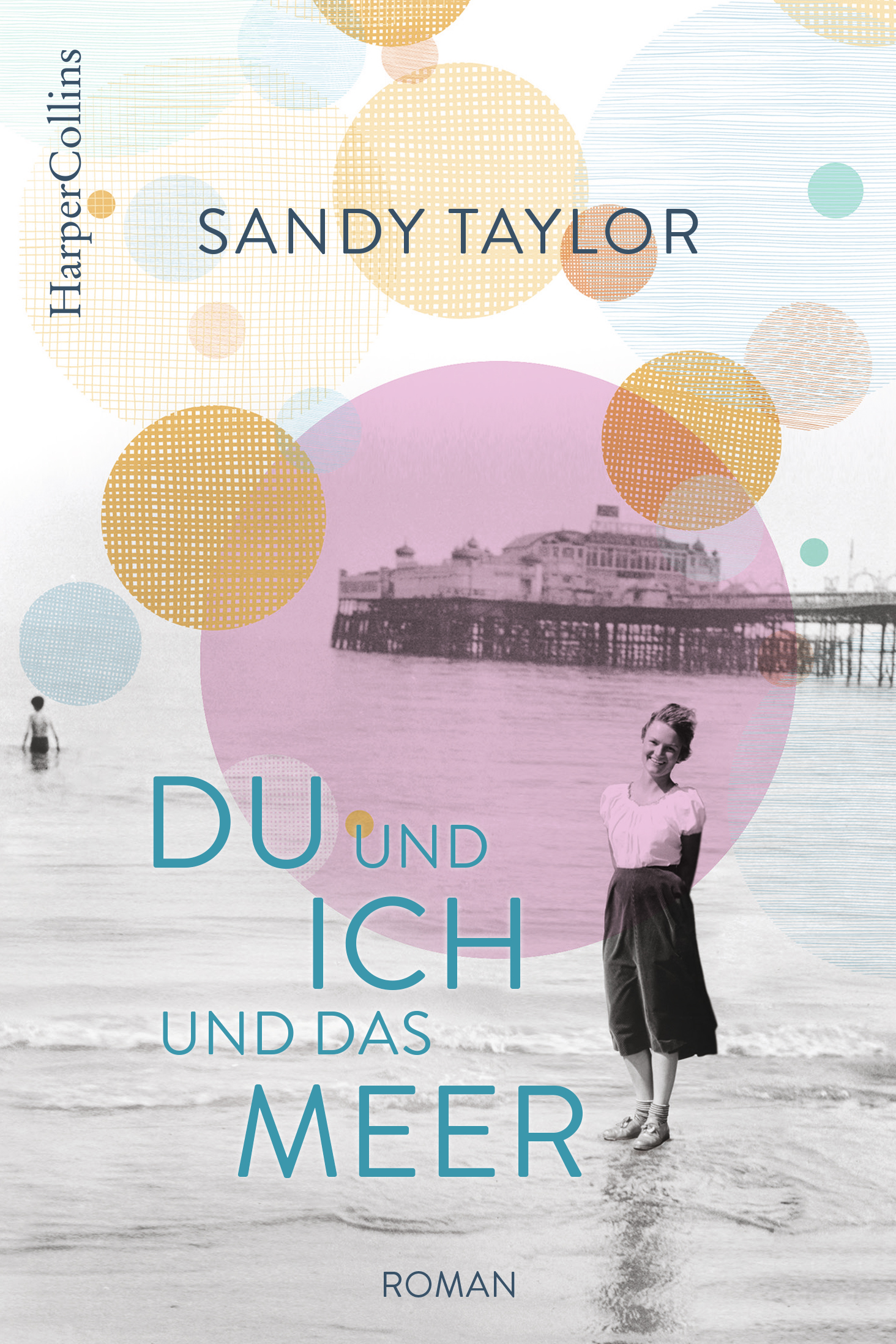

Du und ich und das Meer

Brighton 1954: Mary und ich sind 8 Jahre alt. Nichts kann uns auseinanderbringen. Dank einer Tüte Süßigkeiten haben wir uns kennengelernt - und gemeinsam sind wir unbesiegbar.

Brighton 1963: Mit 17 teilen Mary und ich alles miteinander: Höhen und Tiefen, Familiendramen, Hoffnungen und Träume. Wir arbeiten im selben Kaufhaus, tanzen in unserer Freizeit auf dem Palace Pier und haben uns in zwei miteinander befreundete Männer verliebt … Umso weniger kann ich es fassen, dass Mary mich nun so betrügen konnte - und dass sie mir auf die schmerzhafteste Weise die zwei Menschen genommen hat, die ich am meisten auf der Welt liebe …

"Was ich von diesem Roman halte? Ich liebe ihn! Er ist so wunderbar und so fesselnd, weil so viel Wahrheit in der Geschichte steckt."

The Book Cafe