99 beste Schweizer Bücher

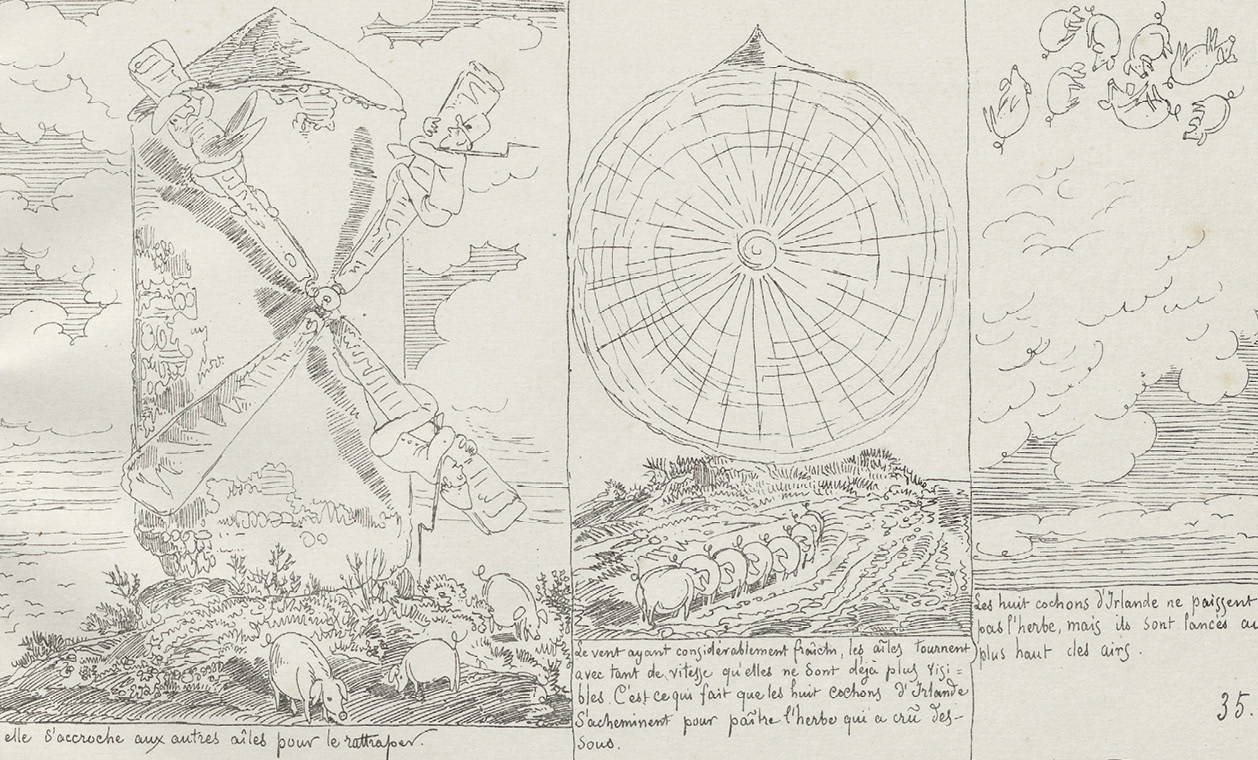

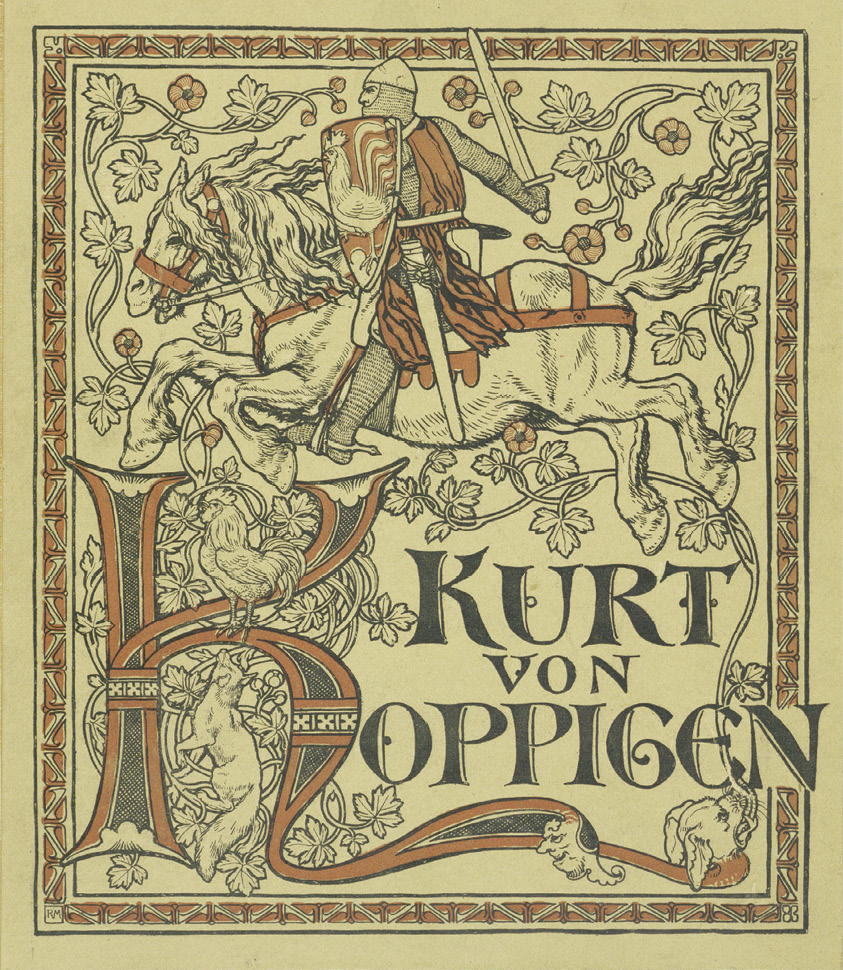

Die »99 besten Schweizer Bücher« werden jeweils auf einer attraktiv aufgemachten Doppelseite in Wort und Bild vorgestellt: über eine Kurzbesprechung mit Angaben zur Schriftstellerin oder zum Schriftsteller, weiteren Lesetipps, einer unerwarteten Fußnote sowie über ein Bild, das direkt anspricht und auf der Bildebene Zugang zum Text ermöglicht. Zudem werden die Texte über Schlagworte oder Hashtags miteinander verbunden, so dass plötzlich unerwartete Bezüge entstehen zu Heimat, Emanzipation, Krieg, Verbrechen, Gewalt, Natur, Kunst oder Geschichte. Die 99 Werke bekannter und unbekannter Schriftsteller werden präsentiert mit hochwertigen Abbildungen, Fotos, Zeichnungen und Plakaten und sollen das Interesse und die Lust an Texten von Autorinnen und Autoren wecken, die in allen vier Landesteilen der Schweiz beheimatet sind.