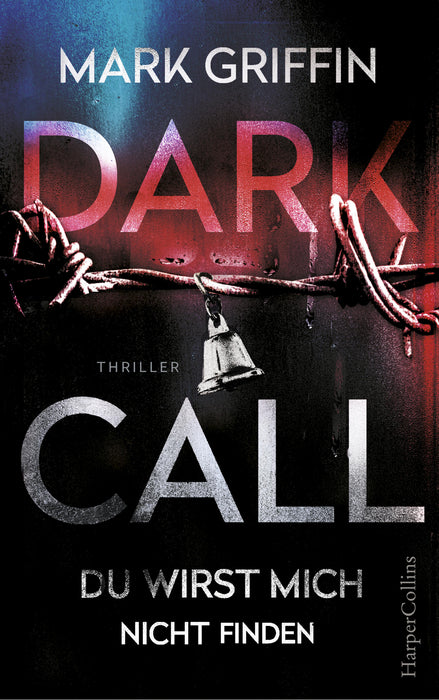

Dark Call - Du wirst mich nicht finden

»Dark Call. Du wirst mich nicht finden« ist der furiose Start einer hochspannenden Thriller-Serie um die Forensikerin Holly Wakefield, die sich auf Serienmörder spezialisiert hat. Für alle Fans von Simon Beckett, Chris Carter und Michael Robotham.

TRAUST DU DICH, IN DIE AUGEN EINES KILLERS ZU SCHAUEN ...?

Holly Wakefield arbeitet als Kriminalpsychologin. Ihr Spezialgebiet: Serienmörder. Es gibt einen guten Grund, weshalb sie die Beste in ihrem Job ist – aber den behält sie für sich. Als Detective Inspector Bishop von der Met Police Holly kontaktiert, um einen Mordfall zu untersuchen, ist Holly entsetzt von den brutal zugerichteten und theatralisch positionierten Leichen. Bishop sieht diese Verstümmelungen nicht zum ersten Mal, und bald ist klar: Da draußen ist ein Serienmörder. Und er wird wieder töten.

Holly ist es gewohnt, sich in die Psyche von Mördern hineinzuversetzen. Aber dieser Killer hat etwas mit ihr gemeinsam, das sie seit Ewigkeiten geheim hält. Zum ersten Mal seit ihrer Kindheit ist Holly gezwungen, sich ihrer dunklen Vergangenheit zu stellen ...

»Seinen Namen sollten sich Thrillerfans merken: Das Krimidebüt des Drehbuchautors und Schauspielers Mark Griffin ist so wendungsreich wie virtuos.«

Hörzu

»Der Start seiner Krimiserie punktet als Pageturner, der wendungsreich überrascht.«

Kulturnews

»Der britische Autor Mark Griffin brennt ein Feuerwerk grandioser Einfälle ab.«

Sächsische Zeitung

»Mit dem Thriller „Dark Call“ liefert Autor Mark Griffin das, was Thriller-Leser am meisten lieben: lokomotivenstarke Spannung, die dampfschnaubend in den Text zieht – und das von der ersten Zeile an-, und Hauptfiguren, die man gern bei ihrer Arbeit begleitet und bei denen man über kurz oder lang das Gefühl entwickelt, mithelfen zu müssen.«

NDR Kultur

»Ein viel versprechendes Debüt. Von diesem Autor und seiner Psychiaterin will man mehr lesen«

Südwest Presse

»Fulminanter Auftakt einer Reihe um die Londoner Forensik-Psychologin Holly Wakefield, die das Zeug zu einer neuen Serienheldin hat.«

Ekz Bibliotheksservice

»Ein beeindruckendes Debüt.«

NDR

»Griffin hat zwei sympathische, verkorkste Helden und eine abwechslungsreiche Geschichte zu erzählen, die sich genau im erträglichen Maß an kleinen bizarren Details weidet.« WDR 5

»Das Debüt von Mark Griffin hat alles, was ein guter Thriller braucht.« Wochenpost

»Packender Lesestoff mit flüssigem Schreibstil, aber nichts für zarte Gemüter.« Mainhattan Kurier

»Mark Griffin beweist ein Feingespür für die Folgen von physischen und psychischen Traumata, ohne die Hoffnung auf Linderung, vielleicht gar Erlösung vorschnell zu begraben.« NZZ am Sonntag