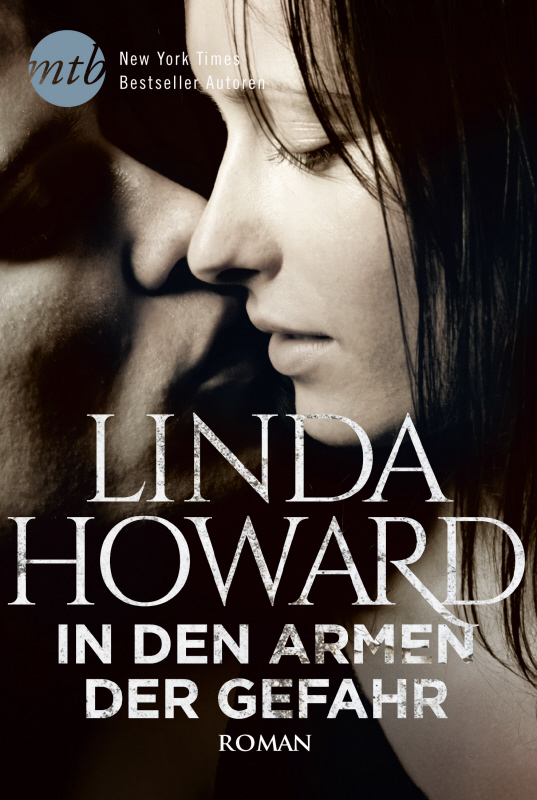

In den Armen der Gefahr

Dieser Mann bedeutet Gefahr! Bei der Polizeichefin Isabeau Maran schrillen sämtliche Alarmglocken, als der Unbekannte vor ihrer Haustür steht. Agent Morgan Yancy soll nach einem Anschlag bei ihr untertauchen. An brenzlige Situationen ist Isabeau gewohnt. Doch wie soll sie dem heißen Knistern widerstehen, wenn sie mit Morgan allein ist? Und wie soll sie ihr Leben retten, wenn sie nichts von der Falle weiß, die jede Sekunde zuschnappen kann - mit ihr als Köder?

"Atemberaubend, meisterhaft!”

Romantic Times Book Reviews