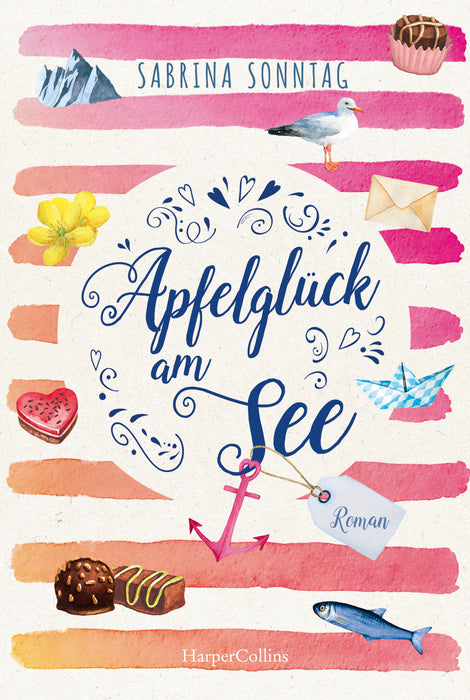

Apfelglück am See

Apfelkuchenduft und große Glücksmomente

Morgens genießt die junge Konditorin Anne am liebsten den Sonnenaufgang und kostet den Moment der Stille am azurblauen Chiemsee aus, bevor sie mit ihrem Großvater die kleine Bäckerei am See öffnet. Dort gibt es gerade nur ein Thema: den Pralinen-Einbrecher. Jemand warnt die Anwohner vor einem Einbruch und hinterlässt einen Brief und Pralinen. Anne findet das Ganze zunächst sehr amüsant – bis sie selbst in die braunen Augen des Pralinen-Einbrechers schaut und allzu gern mit ihm Apfelkücherl backen möchte.

Am Chiemsee ist man dem Himmel der Backkunst ein Stück näher!

Eine verträumte Konditorin und ein romantischer Einbrecher helfen dem Glück auf die Sprünge

Für Leserinnen von Anne Barns und Kristina Günak