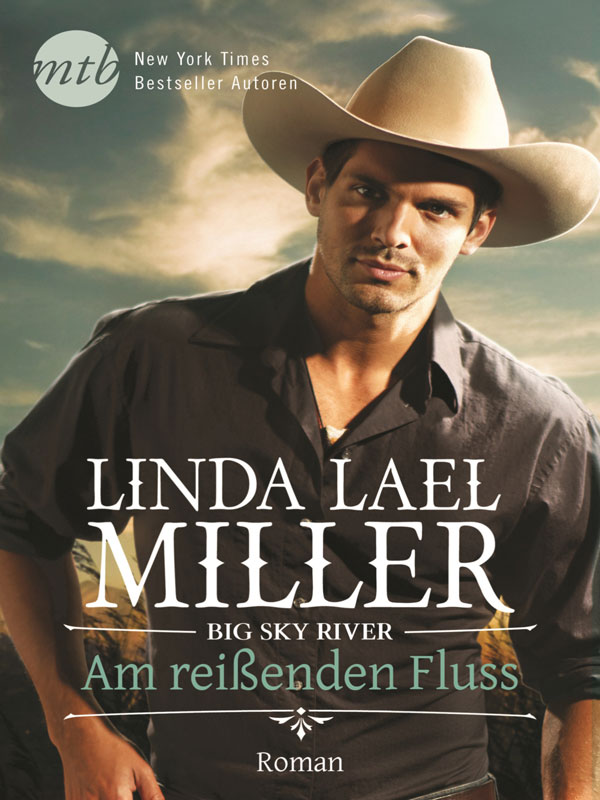

Big Sky River - Am reißenden Fluss

Die Erinnerung an seine verstorbene Frau ist wie der Fluss, der an Boone Taylors Grundstück vorbeifließt. Immer da, nicht aufzuhalten... Erst als Boone sich zum Sheriff wählen lässt, scheint ein erster Schritt in Richtung Zukunft getan, ein zweiter, als er seine kleinen Söhne wiedersehen will. Und dann ist da seine Nachbarin Tara Kendall. Eigentlich eine Frau, die für Boone alles verkörpert, was ihn provoziert. Angefangen von ihrem Model-Look bis hin zu ihrem wahnwitzigen Plan einer Hühnerfarm! Doch sobald sie sich näherkommen, spürt er wieder Hoffnung: Das Leben könnte für ihn weitergehen - wäre da nicht seine Angst, erneut einen geliebten Menschen zu verlieren.