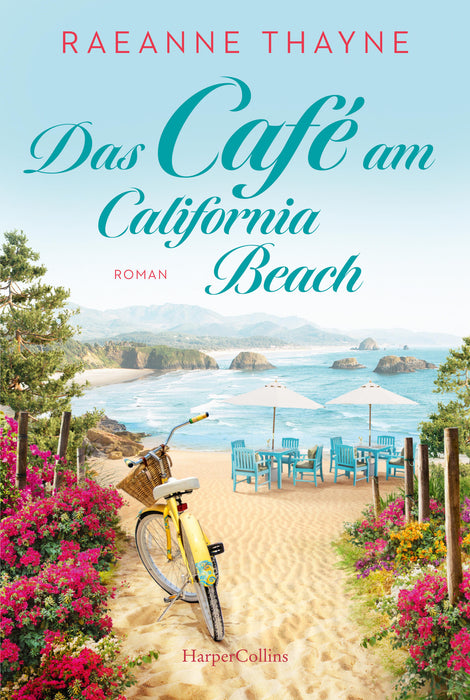

Das Café am California Beach

Finde dein Glück am California Beach

Meredith Collins eröffnet sich der perfekte Ausweg, als sie ein Café in Cape Sanctuary an der nordkalifornischen Küste erbt: Nachdem ihr Ex-Mann wegen Veruntreuung verurteilt wurde, hat sie alles verloren. Ihr bleibt nichts anderes übrig als in ihre Heimatstadt zurückzukehren und neu anzufangen, auch wenn das bedeutet, sich mit ihrer Cousine Tori, mit der sie sich vor Jahren zerstritten hat, auseinanderzusetzen. Doch zurück in der Kleinstadt, findet Meredith in dem entzückenden Café eine neue Aufgabe für sich, und ihre Beziehung zu Tori beginnt zu heilen. Und dann ist da auch noch Liam, der gut aussehende Fremde, der plötzlich in der Stadt auftaucht und Merediths Nähe sucht. Sie ahnt nicht, dass sich hinter seiner charmanten Art ein Mann verbirgt, der ihr gefährlich werden könnte – auf verschiedene Weisen …