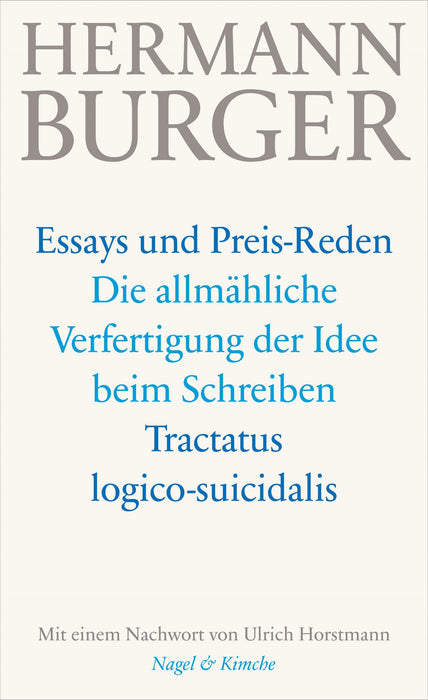

Die allmähliche Verfertigung der Idee beim Schreiben. Tractatus logico-suicidalis

Hermann Burger war, allem voran in seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung, ein wortreicher Erläuterer des eigenen schriftstellerischen Werks. Minutiös und erhellend berichtet er über seine Arbeitsmethoden, seine An- und Einsichten zur Schweiz und über die Recherchen zu seinen literarischen Texten, er reflektiert die Existenzform des Schreibens und schließlich, in seinem berühmten Traktat, das in Form von Aphorismen aufgebaut ist, über das Verhältnis von Kunst, Tod und Leben.