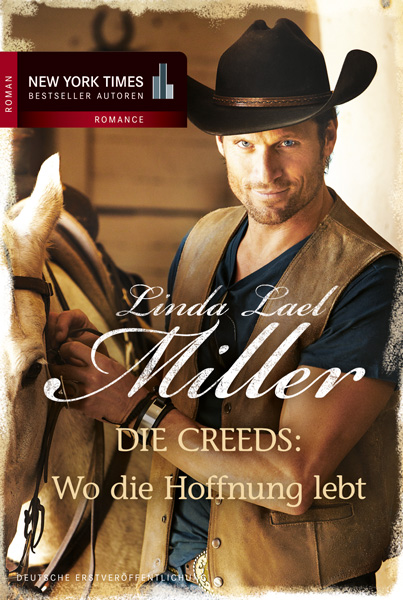

Die Creeds: Wo die Hoffnung lebt

Brody Creed liebt die Freiheit und das Abenteuer. Haus, Familie, fester Job - nichts für ihn. Lieber verdient er sein Geld als Rodeoreiter, reist quer durch die USA, umschwärmt von schönen Frauen. Bis ihn ein Rodeo nach Hause führt und er nach langer Zeit seinen Zwillingsbruder Connor wiedersieht - dem er damals die Freundin ausgespannt hat. Und dann trifft Brody überraschend auch noch Carolyn wieder. Die Frau, die er nach einem One-Night-Stand sitzen ließ. Zumindest Carolyn scheint zur Versöhnung bereit. Nur zu gerne würde Brody von vorne beginnen und die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen ...