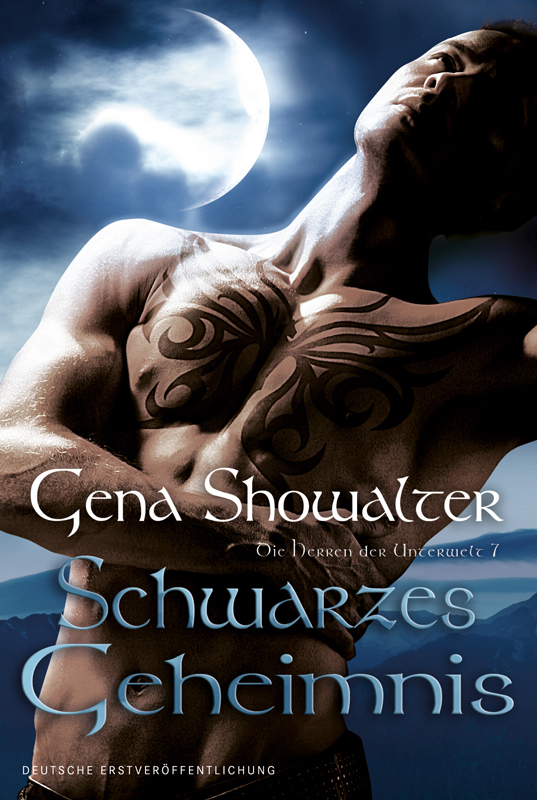

Die Herren der Unterwelt 7: Schwarzes Geheimnis

Dunkelste Gedanken, böseste Absichten - es gibt nichts, was der unsterbliche Krieger Amun als Hüter des Dämons der Geheimnisse nicht lesen und damit auch manipulieren könnte. Diese Fähigkeit ist auch bei anderen unsterblichen Gestalten sehr begehrt. Selbstauferlegte Isolation scheint Amuns einziger Ausweg zu sein, um sich vor den Qualen der fremden Geheimnisse zu schützen.

Doch die Versuchung, sich wider alle Vernunft der Welt zu öffnen, wird immer größer, als er die betörende Haidee kennenlernt - eine Dämonen-Jägerin, die geschickt wurde, um Amun zu töten...