Die Herren der Unterwelt - Teil 1-3 + Prequel

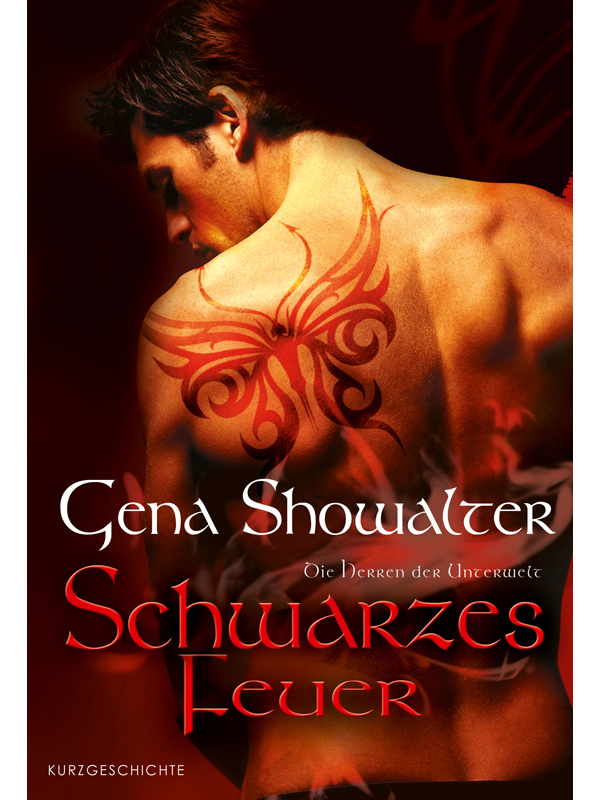

SCHWARZES FEUER

Düster und höllisch heiß: Die Vorgeschichte der "Herren der Unterwelt" verrät, was lange vor Teil 1 geschah …

Geryon, der Wächter des Höllentors, mehr Tier als Mensch, und Kadence, die Göttin der Unterdrückung, eine engelsgleiche Schönheit - beide bewachen die Grenze zwischen der Menschenwelt und dem Höllenreich. Doch die Barriere bröckelt: Eine Horde von Dämonenherrschern versucht mit aller Macht, der Hölle zu entfliehen. Tod, Chaos und Zerstörung drohen der Menschheit. Um den Plan zu vereiteln und die Dämonen zu bekämpfen, machen sich Kadence und Geryon gemeinsam auf den Weg ins Innere der Hölle - doch nicht nur dort lauert brennende Gefahr …

SCHWARZE NACHT

Einst dienten die tapferen Lords der Unterwelt dem Gottkönig. Ein Zwist aber führte dazu, dass die zwölf Ritter mit einem Dämon bestraft wurden, den sie jeden Tag aufs Neue zu bezwingen haben ...

Die junge Wissenschaftlerin Ashlyn Darrow ist verzweifelt: An jedem Ort hört sie alle Gespräche, die je dort stattgefunden haben. Und sie weiß: wenn, dann können ihr nun die Lords der Unterwelt helfen. Auch auf die Gefahr hin, von den Unsterblichen getötet zu werden, wagt sie die Reise zum Haus der Verdammten - und trifft in den Wäldern vor den Toren Budapests auf Maddox, den Hüter des Dämons der Gewalt. Zum ersten Mal verstummen alle Stimmen in ihr.

Auch Maddox spürt sofort den unwiderstehlichen Reiz der jungen Amerikanerin. Doch er darf seinen Gefühlen nicht nachgeben, denn das Böse in ihm ist unberechenbar. Ein jahrtausende alter Kampf entflammt von Neuem: gegen den inneren Feind, und gegen den äußeren, der Ashlyns Spur verfolgt hat. Beide wollen nur eins: töten! Maddox' und Ashlyns Schicksal scheint besiegelt.

SCHWARZER KUSS

Er ist ein Verfluchter, der den Dämon des Todes in sich trägt: Lucien, Herr der Unterwelt, der sich vor Zeiten gegen die Götter aufgelehnt hat, die ihn nun knechten. Sich ihm zu nähern heißt, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Doch Anya, Göttin der Anarchie, kann den Reizen des äußerlich so kühlen Kriegers nicht widerstehen. Gemeinsam erkämpfen sie sich eines der vier göttlichen Artefakte, den Käfig des Zwangs, und kommen sich dabei näher, als Lucien lieb sein kann. Die Liaison entgeht auch den Herrschern über die Dämonen nicht: Die Titanen befehlen Lucien, Anya zu töten.

SCHWARZE LUST

Sie wollen Gutes und sind doch zum Bösen verdammt: Die Herren der Unterwelt. Dritter Teil der preisgekrönten "Die Herren der Unterwelt"-Trilogie von New York Times Bestsellerautorin Gina Showalter.

Reyes’ Leben ist vom Schmerz bestimmt. So will es sein Dämon. Seit Jahrhunderten schon kann der Herr der Unterwelt Lust nur empfinden, wenn sie mit mörderischen Qualen verbunden ist. Aber Reyes begehrt etwas, das ihm helfen könnte, seinen Dämon zu besiegen: Danika Ford, eine Sterbliche. Danika ist auf der Flucht. Seit Monaten versucht sie den Herren der Unterwelt zu entkommen, die geschworen haben, sie und ihre Familie zu zerstören. Doch in ihren Träumen wird sie von Reyes heimgesucht, einem jener Krieger, dessen sehnsuchtsvolle Berührung sie nicht vergessen kann.