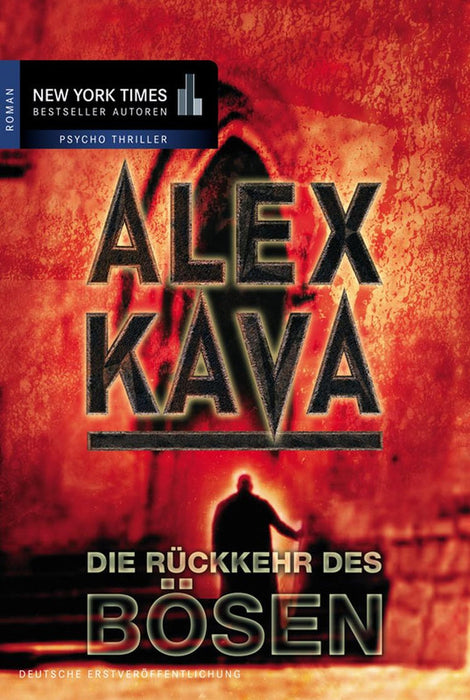

Die Rückkehr des Bösen

Wieder ist ein Priester ermordet worden. Zunächst glaubt die FBI-Profilerin Maggie O'Dell an einen Serienkiller, muss aber einsehen, dass mehr als ein Täter hinter den heimtückischen Ritualmorden steckt. Bei ihren Nachforschungen taucht sie in eine Welt voller Lügen, Missbrauch und Scheinheiligkeit ein. Um den Fall zu lösen, muss sie ausgerechnet mit dem Mann, der für sie das Grauen schlechthin verkörpert, einen Pakt schließen ...

Ein neuer, großartig recherchierter Thriller von Top-Autorin Alex Kava, der mit seiner psychologischer Raffinesse atemberaubende Spannung garantiert!