I

«Katharina ist verschwunden!»

Das Kindermädchen Anna war außer Atem. Ihre Hand ließ die Klinke der Türe zum Büro nicht los. Über eine Stunde hätten sie nach ihr gesucht. Jetzt müsse man die Polizei rufen! Arthur von Arx hob die Augenbraue, lächelte leicht amüsiert ob der Schrillheit in Annas Stimme. Dann erhob er sich, streifte seine Jacke über und ging, ohne ein Wort zu sagen, am erstaunten Kindermädchen vorbei. Auf direktem Weg steuerte er die große Wiese an, die keine zweihundert Meter von der Fabrik entfernt war. Hier standen an die zwanzig Wagen auf der weiten Grasfläche verstreut, dazwischen weidende Pferde, vereinzelt ein Maultier und dann und wann ein Huhn. Erwachsene gingen ihren Beschäftigungen nach, Kinder tollten herum.

Zwei Tage war es her, dass er mit Katharina hier gestanden und die Ankunft der Zigeuner beobachtet hatte. Das Mädchen war fasziniert gewesen, hatte noch nie so etwas gesehen. Häuser auf Rädern, die von Pferden gezogen wurden! Voller Begeisterung hatte es der Mutter von seiner Entdeckung erzählt. Diese war in Panik geraten und hatte das Kindermädchen angewiesen, alle Türen abzuschließen. «Du gehst da nicht mehr hin», hatte sie Katharina mit erhobenem Zeigefinger befohlen. «Zigeuner nehmen Kinder mit!»

Nach kurzer Weile erblickte Arthur seine Tochter. Sie saß auf der Treppe eines lottrigen Zigeunerwagens und spielte mit einem Mädchen, das wohl im selben Alter sein mochte. Vorsichtig näherte er sich den beiden und beobachtete sie. Katharina sprach mit einem Holzscheit in ihrem Arm, das aufgemalte Augen hatte und Lumpenkleider trug. Das strahlende Zigeunermädchen, das in Katharinas Mäntelchen steckte, bettete die Porzellanpuppe Rosalie, die er seiner Tochter eben erst geschenkt hatte, in den Puppenwagen.

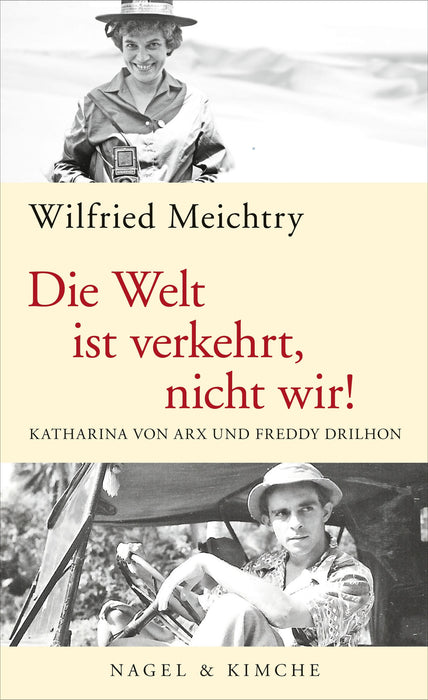

DIE DREIJÄHRIGE KATHARINA, 1931 .

Käthe von Arx verstand nicht, warum ihr Mann es zugelassen hatte, dass Katharina dem Zigeunermädchen ihren Mantel, Rosalie und den neuen Puppenwagen schenkte. Das Bild der tief in ihr Spiel versunkenen Kinder habe ihn gerührt, versuchte Arthur seine Frau zu beschwichtigen, zudem sei Schenken doch ein edler Zug. Die verschenkten Dinge seien ja alle ersetzbar. Das kleine Abenteuer mit dem Zigeunermädchen sei ein einmaliges Erlebnis für Katharina gewesen, in das er nicht autoritär habe eingreifen wollen. Ihre selbstgehäkelte Puppenwagendecke könne nicht einfach so ersetzt werden, hielt Käthe ihrem Mann unwirsch entgegen. Katharina sei ein kaum zu bändigender Wildfang und brauche deshalb eine strengere Erziehung als ihre Brüder.

Arthur von Arx war vernarrt in seine vierjährige Tochter. Er liebte ihr strahlendes Lachen, ihr wild sprießendes Kraushaar und war öfters den Tränen nahe, wenn er abends aus der Fabrik nach Hause kam und hörte, wie sie die Treppen herunterrannte und ihm entgegenstürmte.

«Habe die Ehre, Comtessa!», rief er dann mit lauter Stimme und nahm Haltung an. Dann verneigte er sich mit einem stilvollen Knicks und sprach seiner kleinen Tochter gezierte Komplimente aus.

«Küss die Hand, Eure Durchlaucht», flötete er galant und blinzelte Katharina verwegen zu. Diese kreischte vor Lachen und sah ihren Vater mit leuchtenden Augen an. Sie liebte dieses Begrüßungsritual, und obwohl sie genau wusste, was als Nächstes kommen würde, konnte sie es kaum erwarten.

«Macht es Mademoiselle peut-être Plaisir», fuhr der Vater mit breitem Schmunzeln fort, «Blödsinn zu treiben?»

«Ja, Blödsinn, Blödsinn!», wiederholte Katharina aufgeregt und rannte mit Vati in wildem Geschrei die Treppe hoch. Kurz darauf lieferten sich die beiden im Spielzimmer einen Wettstreit um die schrecklichste Grimasse und trällerten allerlei erfundene Lieder vor sich hin.

Katharina liebte ihren Vati über alles. Er war der größte Zauberer des Universums! Mit seinen Geschichten entführte er sie in phantastische Wunderwelten, in denen Bäume sprechen und Menschen fliegen konnten. Aus dem Nichts zauberte er zierliche Puppen herbei, herrlich farbige Kinderbücher und sogar eine Katze, die Mietzi hieß und eines Morgens, als sie erwachte, vor ihr auf der Bettdecke lag.

Am Tag nach ihrem Besuch im Zigeunerlager weinte die kleine Katharina, als ihr Vater abends aus der Fabrik nach Hause kam. Sie mache sich Sorgen um Rosalie, vertraute sie ihrem Vater an, und müsse wissen, ob Mama recht habe und ob Zigeuner wirklich böse Menschen seien. Rosalie sei glücklich in ihrer neuen Familie, beruhigte Arthur seine Tochter. Wie Tante Irma reise sie jetzt durch die große weite Welt und erlebe viele Abenteuer.

Die Bewohner des auf halber Strecke zwischen Olten und Aarau liegenden Dorfes Niedergösgen hatten sich längst an die Kindervernarrtheit des Fabrikdirektors gewöhnt. Es war unglaublich, wie er Katharina und ihren zwei älteren Brüdern jeden Wunsch von den Lippen ablas. Wie Lauffeuer verbreiteten sich Gerüchte von ausgefallenem Spielzeug im Dorf. Was es nicht zu kaufen gab, ließ er extra anfertigen: einen Feuerwehrspritzenwagen für die Buben, ein exquisites dreistöckiges Puppenhaus für Katharina. An manchem Sonntagnachmittag machten sich Eltern mit ihren Kindern zur Fabrikantenvilla in der Schmiedenstrasse auf, um das Bugatti-Kinderauto, die nagelneuen Kinderhandorgeln oder den großen Rundlauf im Garten in Augenschein zu nehmen.

Arthur von Arx versuchte seinen Kindern zu ermöglichen, was er selber nicht gehabt hatte: eine unbeschwerte und sorgenfreie Kindheit. Er wollte so viel Zeit wie möglich mit Arthur junior, Rolf und Katharina verbringen. Nirgends konnte er sich besser austoben und seine eigene Kindheit nachholen, als bei den kleinen Abenteuern, die er immer wieder für seine drei Sprösslinge inszenierte. Am allerliebsten hatte er, wenn die Kinder und er heimlich das Haus verließen und ins Fabrikgebäude schlichen. Hier hievte er sie kurz darauf in das kleine Bahnwägelchen, auf das er, nachdem er es angestoßen hatte, auch selber aufsprang. Katharina, Rolf und Arthur junior kreischten vor Freude, wenn das Wägelchen aus dem Schuppen ins Freie kam, mit quietschendem Rollen über die Schienen ratterte und, vom leichten Gefälle beschleunigt, über den weiten Hof auf den unmittelbar an das Wohnhaus angebauten Lagerraum zuschoss. Arthur machte sich einen Spaß daraus, sich zu ducken, so dass das vom plötzlichen Lärm aufgescheuchte Kindermädchen jeweils heftigst zusammenzuckte und die Hände verwarf, weil es meinte, nur die drei Kinder befänden sich darin. Mit flatternder Haube und wild gestikulierend rannte Anna über den Hof, riss das breite Tor des Lagerraums auf und stellte sich in seinem Innern mutig auf die Schienen, um den drohenden Zusammenstoß der Kinder mit dem Rammbock zu verhindern. Erst im letzten Moment zog Arthur die kleine Bremse des Wägelchens, das nur knapp vor Anna zum Stehen kam. Die kribbeligen Kinder strahlten vor Glück, der Vater grinste wie ein Lausbub, und Anna brach in Tränen aus.

ARTHUR VON ARX, um 1925.

Käthe von Arx machte der Übermut ihres Mannes schwer zu schaffen. Seit Jahren schon versuchte sie vergeblich, ihm seine kindsköpfigen Eskapaden auszutreiben. Das schickte sich einfach nicht für einen Direktor. Die Filzfabrik war der größte Arbeitgeber der Gemeinde. Arthur hatte deshalb auch gesellschaftlich ein Vorbild zu sein. Er solle sich endlich auf eine saubere Buchhaltung konzentrieren, hielt Käthe ihrem Mann vor, der auf Kriegsfuß mit den Zahlen stand und mit seinen Jahresabschlüssen stets im Hintertreffen war. Die Kinder seien ihm wichtiger als die Fabrik, wischte Arthur die Ermahnungen seiner Frau vom Tisch. Diese holte dann öfter den Rat ihrer älteren und sehr viel robusteren Schwester Lilly ein, die nach ihrem Einsatz an der österreichisch-ungarischen Ostfront in den Jahren 1917 und 1918 nichts mehr erschüttern konnte. Arthur sei unverbesserlich, diagnostizierte die diplomierte Krankenschwester, er habe das Allotria im Blut, da könne man nichts machen. Für die Kinder aber sei es noch nicht zu spät, war Lilly überzeugt und bot ihrer Schwester an, ihr dabei zu helfen, dass sich die von-Arx-Flausen, wie sie Arthurs kindische Kapriolen nannte, nicht auf Arthur junior, Rolf und Katharina übertrugen.

Der 1898 in begüterten Zürcher Verhältnissen geborene Arthur von Arx hatte als Kind schon seinen Vater verloren und war knapp achtzehn Jahre alt, als seine Mutter an Typhus starb. Zusammen mit seiner jüngeren Schwester Irma lebte er fortan bei einer Tante in Münsingen im Kanton Bern. Hier absolvierte er eine kaufmännische Berufslehre und trat nach deren Abschluss eine Stelle bei der Schweizerischen Treuhandgesellschaft in Basel an, wo er sich eng mit Willy Zähner, dem Spross einer vermögenden Appenzeller Textilfabrikantenfamilie, befreundete. Im Basler Elternhaus seines Freundes lernte Arthur im Jahre 1921 Willys Schwester Käthe kennen. Diese war fasziniert von der quirligen und gewitzten Art des gutaussehenden Herrn von Arx, der mit seiner Fröhlichkeit ihre Schwermut spielend leicht verscheuchen konnte. Seine feinen Gesichtszüge und die neugierig verträumten Augen ließen Käthe an einen zarten und sensiblen Menschen glauben, dem noch immer die Unschuld eines Kindes anhaftete.

Die neunundzwanzigjährige Käthe Zähner, die sich nach einer großen Enttäuschung bereits auf das triste Leben eines ledigen Fräuleins einzustellen begann, konnte ihr Glück kaum fassen, als der sechs Jahre jüngere Arthur um sie zu werben begann. Die Unbeschwertheit des jungen Paars dauerte nur kurz: Nach vier Monaten Bekanntschaft wurde Käthe schwanger. Sie befürchtete einen gesellschaftlichen Skandal. Er hingegen machte ihr einen Heiratsantrag. Am 1. Oktober 1921 gab sich das Paar in der christkatholischen Kirche in Binningen das Jawort. Knapp acht Monate später erblickte Arthur junior das Licht der Welt.

Das junge Paar war glücklich, lebte in einem großen Haus mit Bediensteten und hatte eine sorgenfreie Zukunft vor sich. Ein halbes Jahr nach der Geburt von Arthur junior war Käthe erneut schwanger. Arthur war außer sich vor Glück und fest davon überzeugt, dass es diesmal ein Mädchen sein würde. Käthe war amüsiert über die unerschütterliche Gewissheit ihres Mannes, die allerdings bald bizarre Züge annahm. Erst kaufte er seiner ungeborenen Tochter teure Puppen von Kämmer & Reinhardt, dann entwarf er eine Einladungskarte für die Tauffeier und trug seiner hochschwangeren Frau sein selbstverfasstes Begrüßungsgedicht für Katharina vor – so sollte das Mädchen heißen. Als jedoch am 2. April 1926 erneut ein Bub geboren wurde, schloss sich Arthur einen ganzen Tag lang im Büro ein und weigerte sich, seinen Sohn auf der Gemeinde anzumelden. Käthe erschrak heftig und rief ihre Schwester Lilly zu Hilfe. Diese meldete den kleinen Rolf ordnungsgemäß an und las dem schmollenden Vater gehörig die Leviten.

Ein knappes Jahr nach Rolfs Geburt stieg der neunundzwanzigjährige Arthur in die Textilindustrie ein. Der monotone Alltag eines Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers bei der Schweizerischen Treuhandgesellschaft langweilte ihn länger schon. Er suchte nach einer neuen und spannenderen Herausforderung und griff zu, als sich ihm die Gelegenheit bot, die Filzfabrik AG im solothurnischen Niedergösgen zu erwerben. Mit seinem Erbteil und der Unterstützung von Käthes Familie erwarb er die Aktienmehrheit der 1825 gegründeten Fabrik. Kurz darauf kündigte er seinen Posten bei der Treuhandgesellschaft in Basel und zog mit seiner Familie in das herrschaftliche Wohnhaus, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Filzfabrik befand. Arthur übernahm die Geschäftsleitung der Fabrik und brachte neuen Wind in das seit längerem kriselnde Unternehmen. Mit einem breiten Produkteangebot und einer engen Zusammenarbeit mit der Schuhfabrik Bally in Schönenwerd wollte er es neu ausrichten und zum Erfolg führen. Dass seine Strategie – die Aufträge von Bally umfassten rund drei Viertel der gesamten Produktion – nicht ohne Risiko war, nahm der junge Fabrikdirektor gelassen in Kauf. Der Erfolg indes gab ihm bald schon recht: Innert kurzer Zeit verwandelte sich die Filzfabrik in Niedergösgen in ein blühendes Unternehmen, das fünfzig Arbeiter beschäftigte.

Am 5. April 1928 ließ Arthur von Arx in der Mitte des Nachmittags ohne jede Vorankündigung alle Maschinen seiner Fabrik abstellen. Neugierig und verunsichert traten die Arbeiter in den Hof, wo auch ihr Direktor schließlich erschien und auf ein provisorisch hergerichtetes Podest aus gestapelten Holzpaletten stieg. Er sei soeben, verkündete er mit breitem Strahlen, Vater eines gesunden Mädchens geworden! Sie habe die schönsten Augen der Welt und heiße Katharina. Die Arbeiter warfen ihre Mützen in die Luft, ließen erst die kleine Katharina und dann auch ihren Herrn Direktor hochleben. Gerührt stieg Arthur vom Podest und schenkte seinen Arbeitern eigenhändig Wein aus. Darauf schwang er sich zum zweiten Mal auf das Holzpodest und verkündete, jeder Arbeiter bekomme zur Feier des Tages ein Goldvreneli!

Käthe ärgerte sich über die Spendierlust ihres Mannes. Sie sah ihre Angst bestätigt, dass er sie eines Tages alle in den Abgrund reißen würde. Ein erfolgreicher Geschäftsmann dürfe nicht mit seinen Arbeitern fraternisieren und ihnen erst recht nicht Geld nachwerfen, hielt sie ihm vor. Er täte besser daran, an die Zukunft zu denken und für schlechte Zeiten vorzusorgen. Käthes Vorhaltungen stießen bei Arthur auf kein Gehör. Seine ganze Konzentration war bereits darauf gerichtet, die Geburt seiner Tochter mit einem imposanten Tauffest zu begehen. Er verschickte goldgeprägte Einladungskarten, auf denen er den 20. Mai 1928 zum «Katharina-Tag» erklärte und alle seine Verwandten und Bekannten nach Niedergösgen lud. Das große Fest sollte um neun Uhr morgens beginnen und bis halb zehn Uhr abends dauern. Gäste, die mit einem Fahrplan anrücken , vermerkte Arthur auf der Einladungskarte, werden nicht zugelassen .

An die siebzig Personen fanden sich am besagten 20. Mai im festlich dekorierten Saal des Restaurants «Zur Schmiedstube» ein, um der kleinen Katharina eine glückliche Lebensreise zu wünschen. Den Auftakt und Höhepunkt des großen Tages stellte die christkatholische Taufe des Mädchens dar, das ein weißes Spitzenkleid trug und die Zeremonie glatt verschlief. Den ganzen Tag über wurden die Gäste mit ausgesuchten Speisen verwöhnt. Es gab eine Tombola, Musik- und Theaterdarbietungen sowie eine exklusive Tageszeitung, in der Arthur in dichterischer Verkleidung allerlei Kurioses aus den Familien von Arx und Zähner preisgab.

Die Taufgäste staunten über das grandiose Fest, und manch einer fragte sich, warum Arthur ausgerechnet die Geburt seiner Tochter so opulent beging. Von seinen Söhnen, munkelte man, habe er nur halb so viel Aufhebens gemacht. Vermutlich, mutmaßte Käthes Schwester Lilly, habe das etwas mit seiner nach Amerika ausgewanderten schrulligen Schwester Irma zu tun, an der er geradezu kindisch hänge. Diese, wusste Lilly, habe ohne ersichtlichen Grund den Antrag eines gutsituierten Bewerbers abgelehnt, sei dann, nachdem sie ihren Lehrerinnenberuf aufgegeben habe, einige Jahre ziellos durch die halbe Welt gereist und schließlich ganz allein nach Amerika ausgewandert.

KÄTHE VON ARX-ZÄHNER UND KATHARINA, um 1931.

Käthe hatte für derlei Spekulationen an diesem Tag kein Ohr. Die Rolle der Gastgeberin erforderte ihre volle Aufmerksamkeit. Sie freute sich, dass alle ihre zehn Geschwister zur Taufe gekommen waren, und war erleichtert zu sehen, dass Arthur, der eine rührende Taufrede gehalten hatte, offenbar keinerlei Kapriolen im Sinn hatte. Doch es kam anders. Als das Gespräch nach dem Mittagessen auf die Kindererziehung kam und Käthes Vater dabei den Standpunkt vertrat, dass Strenge das oberste Gebot sei, widersprach Arthur und führte an, dass es doch viel wichtiger sei, den Kindern Lebensfreude, Mut und Phantasie zu vermitteln. Zu viel Strenge, argumentierte er, könne die freie Entfaltung des jungen Menschen verhindern. Und diese sei doch das Wichtigste überhaupt! Der Mensch sei auf der Welt, um ein Leben zu führen, das seinen Neigungen und Talenten entspreche, und als Vater sehe er sich in der Pflicht, seinen Kindern ein Beispiel zu sein.

In Käthes Kopf läuteten die Alarmglocken. Sie spürte den finsteren Blick ihres Vaters, der den Widerspruch seines Schwiegersohns als Affront empfand. Schwester Lilly, die unmittelbar neben ihr saß, versetzte ihr mehrere Stöße in die Seite, die sie unmissverständlich aufforderten, Arthurs Gerede ein Ende zu bereiten. Also unterbrach Käthe ihren Mann, indem sie ihn darauf hinwies, dass man zum Kaffee übergehen könne. Arthur aber war nicht mehr zu bremsen. Es sei ihm ein Rätsel, zog er mit seinem Redeschwall die ganze Tischreihe in seinen Bann, warum der Mensch sich nicht darum bemühe, mehr Freude in das Leben zu bringen.

Einige Augenblicke lang herrschte nachdenkliches Schweigen an der langen Tafel. Käthe, die am liebsten im Erdboden versunken wäre, wandte ihren Blick hilfesuchend zu ihrer Schwester.

«Wann endlich», so blitzte es aus Lillys Augen, «wirst du ihm diese Flausen austreiben?»