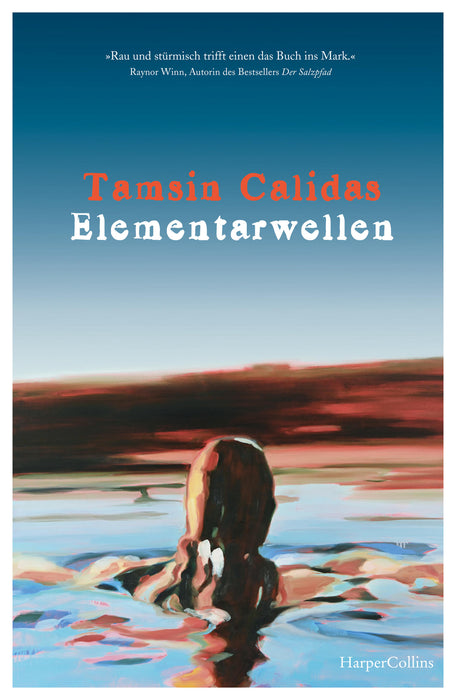

Elementarwellen

»Rau und stürmisch trifft einen das Buch ins Mark.«

Raynor Winn, Autorin des Bestsellers »Der Salzpfad«

Zusammen mit ihrem Freund zieht Tamsin auf eine Insel der Äußeren Hebriden. Sie hat genug von der hektischen Großstadt London, sehnt sich nach Ruhe und wünscht sich eine Familie. Doch die Inselbewohner stehen den Neuankömmlingen feindlich gegenüber, vor allem Tamsin. Auch die ersehnte Schwangerschaft klappt nicht, ihr Freund betrügt sie und lässt sie allein und mittelos auf der Insel zurück.

Schritt für Schritt kämpft sich Tamsin zurück in ihr Leben und beginnt, aus der rauen Landschaft Kraft zu schöpfen. Sie schwimmt täglich im kalten Atlantik, renoviert ihr Haus und ernährt sich aus dem eigenen Garten. Der Feindseligkeit der Inselbewohner begegnet sie mit erodierender Widerstandskraft. Nie wieder möchte sie fort, die Insel wird zu ihrem existenziellen Zuhause.

»Eine mutige und kraftspendende Lektüre.«

Amy Liptrot, Autorin von »Nachtlichter«

»Eindrucksvoll und fühlbar. Eine Geschichte, die nach Meersalz schmeckt.«

The Sunday Times

»Eine Hymne auf die wilde Schönheit der Hebriden.«

Vogue UK