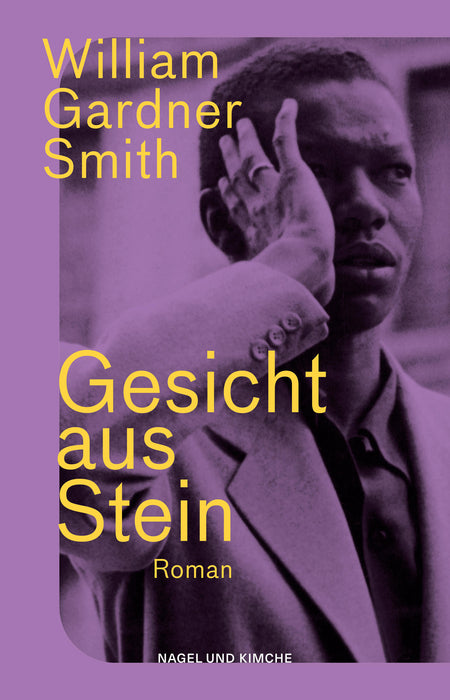

Gesicht aus Stein

Als Teenager verlor Simeon Brown bei einem rassistischen Angriff ein Auge. Seitdem lebt der junge afroamerikanische Journalist in seiner Heimatstadt Philadelphia in einem Zustand quälender Spannung. Nach einer gewalttätigen Begegnung mit weißen Matrosen beschließt Simeon, nach Paris zu ziehen, das als sicherer Zufluchtsort für schwarze Künstler und Intellektuelle bekannt ist, und schon bald ist er im Bann der Stadt des Lichts, wo er tun und lassen kann, was er will, ohne Angst zu haben. Durch Babe, eine andere schwarze amerikanische Emigrantin, findet er neue Freunde, und bald verliebt er sich in eine polnische Schauspielerin, die ein Konzentrationslager überlebt hat. Gleichzeitig beginnt Simeon jedoch zu ahnen, dass Paris nicht das rassismusfreie Wunderland ist, das er sich vorgestellt hat: Die französische Regierung bemüht sich, die Revolution in Algerien zu unterdrücken, und Algerier werden regelmäßig von der französischen Polizei angehalten und durchsucht, geschlagen und verhaftet...