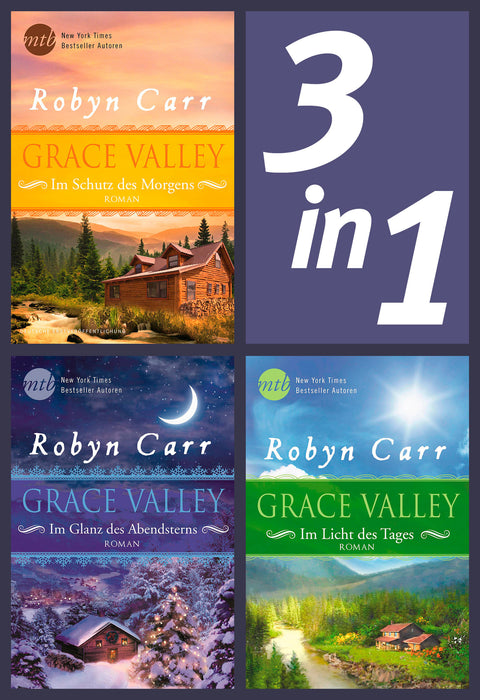

Grace Valley - im Einklang mit den Jahrezeiten

Die 3-teilige Serie "Grace Valley" ist eng mit der bekannten Virgin River-Serie von Robyn Carr verknüpft, lässt sich jedoch auch separat lesen. Die Stadt Grace Valley liegt "in der Nähe" des Virgin River und von Zeit zu Zeit bieten die medizinischen Fachleute aus Grace Valley Hilfe für einen der Hauptdarsteller in Virgin River. Die fiktive Stadt Grace Valley liegt im Norden Kaliforniens.

GRACE VALLEY - IM SCHUTZ DES MORGENS

Tagsüber schließt niemand die Türen ab, auf den Fensterbänken stehen köstlich duftende Kuchen zum Auskühlen und die Bewohner sind wie eine Familie. Das ist es, was June Hudson so an ihrem Heimatstädtchen Grace Valley mag. Und weshalb sie nach ihrem Studium in der Großstadt zurückgekehrt ist, um die Arztpraxis ihres Vaters zu übernehmen. Sie geht mit Herz und Seele in ihrer Arbeit auf und kümmert sich zu jeder Tages- und Nachtzeit um die Menschen im Ort. Platz für Romantik bleibt da nicht. Bis ein gut aussehender Unbekannter ihren Weg kreuzt und sie sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Doch diese Liebe muss ein Geheimnis bleiben, denn Jim Post muss seine Identität verbergen.

GRACE VALLEY - IM LICHT DES TAGES

In dem kleinen Ort Grace Valley ist es nahezu unmöglich, ein Geheimnis zu wahren - doch Dr. June Hudson ist es gelungen. Noch ahnt niemand etwas von ihrer Beziehung mit dem gut aussehenden Jim Post. Deshalb freuen sich auch alle, dass Junes Jugendliebe zurückkehrt - denn nichts wünschen sich die Bewohner des Tals mehr, als dass ihre Ärztin endlich den Mann fürs Leben findet. June weiß die warmherzige Fürsorge der Talbewohner zu schätzen, aber auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden, ist auch ein wenig anstrengend. Doch zum Glück haben auch noch andere Bewohner Geheimnisse, die die Dorfgemeinschaft in Atem halten. Bald geht es in Grace Valley drunter und drüber …

GRACE VALLEY - IM GLANZ DES ABENDSTERNS

Lange hätte sie es nicht mehr verstecken können: Dr. June Hudson ist schwanger. Und so strahlt sie mit der Sonne um die Wette, die warm auf die schneebedeckten Berge von Grace Valley scheint. Bald schon wird ihr Traum von einer gemeinsamen Familie mit ihrer großen Liebe Jim wahr werden. Aber das ist nicht das einzige aufregende Thema. Im Tal wird wild darüber spekuliert, wer der heimliche Romeo ist, den Junes Tante Myrna verbirgt. Und was hat es mit dem Poker spielenden Pastor der Gemeinde auf sich? All diese Fragen sind jedoch schnell vergessen, als Jims Vergangenheit sein neues Leben mit June bedroht - denn für die Dorfbewohner steht das Glück ihrer geliebten Ärztin immer an erster Stelle.