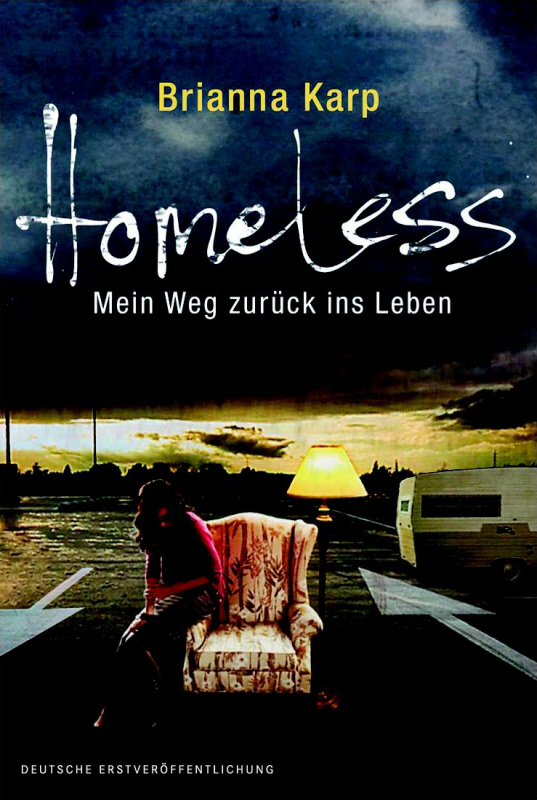

Homeless - Mein Weg zurück ins Leben

"Das sind alles Faulpelze. Zu faul, um sich Arbeit zu suchen. Sieh sie nicht an, sprich nicht mit ihnen und gib ihnen nichts. Die Hälfte von ihnen ist gar nicht wirklich obdachlos, weißt du. Sie tun nur so, um Geld zu verdienen, ohne ernsthaft arbeiten zu müssen."

Mit diesen Worten ihrer Mutter wurde Brianna Karp groß. Mit diesen Worten - und mit den "zärtlichen Liebkosungen" ihres Vaters, dem religiösen Fanatismus ihrer Großmutter, mit Schlägen, Wut und Enttäuschung.

Brianna schaffte es trotzdem, der familiären Hölle zu entkommen. Sie hatte früh gelernt zu überleben und auf eigenen Beinen zu stehen. Ihr Geld verdiente sie zunächst mit Gelegenheitsjobs, dann festangestellt als Bürokraft. Bis auch sie die Finanzkrise erwischte.

"Es war der 26. Februar 2009. Ich war obdachlos."

Dies ist ihre Geschichte.