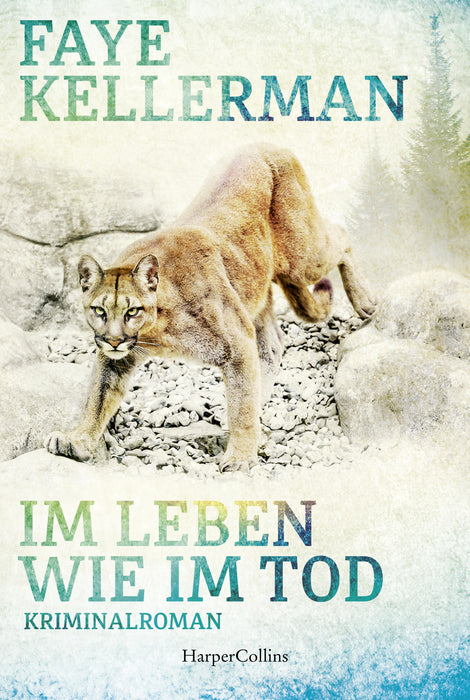

Im Leben wie im Tod

Peter Decker und Rina Lazarus ermitteln wieder

Das Verschwinden eines Bewohners aus einer betreuten Wohneinrichtung wird Peter und seinem Partner übertragen – scheinbar ein leichter Fall.Doch je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto sicherer ist Peter sich, dass der Mann nicht einfach weggelaufen ist, sondern entführt wurde. Doch der einzige Anhaltspunkt, eine ehemalige Pflegerin der Einrichtung, verschwindet, bevor Peter mit ihr sprechen kann. Als dann bei der groß angelegten Suche im Wald von Greenbury auch noch die Leiche eines Jungen auftaucht, der bereits seit Längerem vermisst wird, ermittelt Peter plötzlich in zwei Fällen gleichzeitig, immer im Ungewissen, ob der Wald seine dunklen Geheimnisse preisgeben wird …