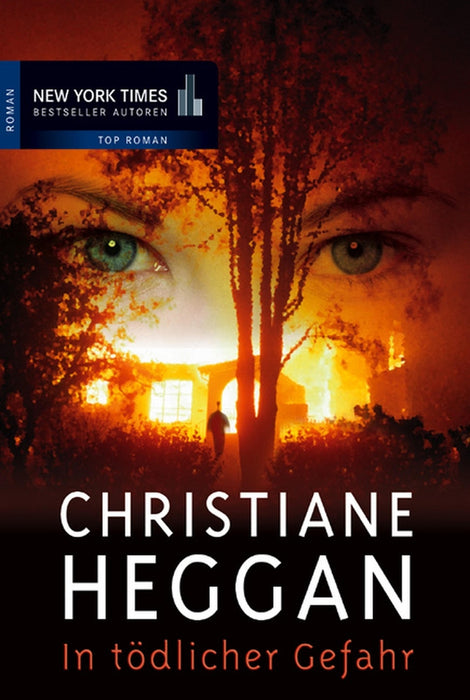

In tödlicher Gefahr

Der Mord an dem Kriminellen Ian McGregor gibt Detective John Ryan Rätsel auf. Muss er den Täter im Milieu suchen, oder steckt etwas anderes dahinter? Er verhört viele Verdächtige - eine davon ist Ians Halbschwester: Abbie DiAngelo, Besitzerin eines Top-Restaurants in Princeton. Die Faszination, die Abbie auf ihn ausübt, scheint gegenseitig zu sein, und so kommen sie sich während der Ermittlungen immer näher. Noch ahnt John nicht, dass ausgerechnet Abbie weiß, wer Ians Mörder ist und durch ihr Schweigen sich selbst und ihren Sohn Ben in tödliche Gefahr bringt ...