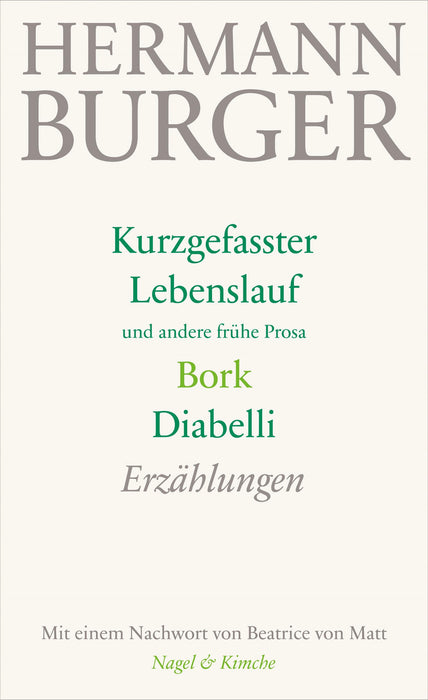

Kurzgefasster Lebenslauf und andere frühe Prosa. Bork. Diabelli

„Exzentriker sind sie, Hermann Burgers Helden. Schon in seinem ersten Geschichtenbuch ‚Bork‘ (1970) begegnen wir ihnen, und erst recht im zweiten, ‚Diabelli‘ (1979), einem Glanzlicht moderner Erzählkunst. Vom einen zum andern ist’s allerdings ein weiter Weg.“ Mit diesen Sätzen beginnt das Nachwort von Beatrice von Matt. In die Jahre zwischen den beiden Erzählbänden fallen Burgers Durchbruch als international gefeierter Autor, seine Selbstinszenierung zwischen Wortkunst und Magie, der Beginn seiner Depression und die Entfaltung einer intensiven schriftstellerischen und kulturjournalistischen Arbeit. In seinen Erzählungen zeigt der Autor aus der Schweiz die hohe Schule seiner Kunst: akribische Recherche, vollendete Sprachführung und abgründiger Humor.