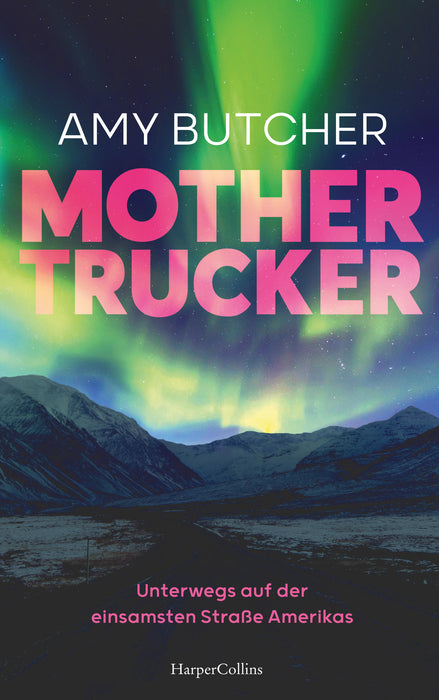

Mothertrucker – Unterwegs auf der einsamsten Straße Amerikas

»Glücklichsein ist ein radikaler Akt« – die Geschichte einer Fahrt in ein mutigeres Leben

Nach außen führt Amy ein Bilderbuchleben: eine dreißigjährige Dozentin an einem kleinen College in Ohio, an dem sie Women’s Literature unterrichtet. Sie besitzt ein eigenes Haus mit Garten und führt eine liebevolle Beziehung. So scheint es. Doch Daves Wutausbrüche werden gewalttätiger – und Amys Leben verkehrt sich zum Spießrutenlauf. Bis sie eines Abends den Instagram-Account von Joy »Mothertrucker« Wiebe entdeckt – der einzigen Frau, die den Dalton Highway fährt. Für Amy verkörpert sie alles, was sie sich gerade wünscht: Unabhängigkeit, Freiheit, ein Leben ohne Angst.

Kurze Zeit später ist sie mit Joy auf dem Weg nach Alaska. Sechs Tage verbringen die beiden Frauen gemeinsam in der rauen Landschaft und reden. Zurück in ihrem Leben, trifft Amy endlich eine Entscheidung. Joy kommt vier Monate später ums Leben. Dies ist ihre Geschichte; gewidmet allen Frauen, denen jemals Gewalt angetan wurde – und wird.

Furchtlos und fesselnd – über häusliche Gewalt und die Freundschaft zweier Frauen, die sich aus ihr befreien