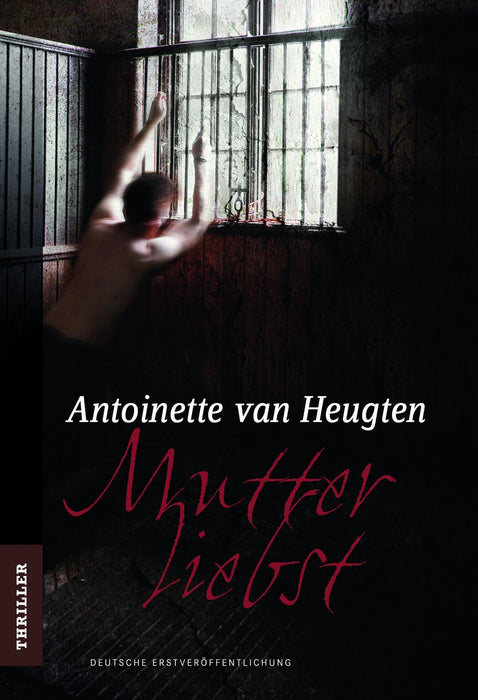

Mutterliebst

Max Parkman ist Autist und in den Augen seiner Mutter einfach perfekt - bis er des Mordes angeklagt wird.

Ist ihr Sohn wirklich ein Mörder? Die erfolgreiche Rechtsanwältin Danielle Parkman kann das einfach nicht glauben. Sicher, das Verhalten ihres autistischen Sohnes Max war im Laufe der Jahre immer schlimmer geworden. Deswegen hatte sie sich in ihrer Verzweiflung ja auch an die renommierte Maitland-Klinik in Des Moines gewandt. Deren Diagnose lautete: Ihr Sohn ist tief gestört und gefährlich.

Nun liegt Max bewusstlos und blutend neben einem Patienten, der brutal erstochen wurde. Alles deutet darauf hin, dass er die Tat begangen hat. Alles außer diesem Gefühl in Danielles Herzen. Gefangen zwischen Zweifeln und Angst versucht sie, die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Was sie dabei entdeckt, lässt sie allerdings an ihrer eigenen geistigen Gesundheit zweifeln.

Gefangen zwischen Zweifeln und Angst versucht Danielle, die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Was sie dabei entdeckt, lässt sie allerdings an ihrer eigenen geistigen Gesundheit zweifeln.