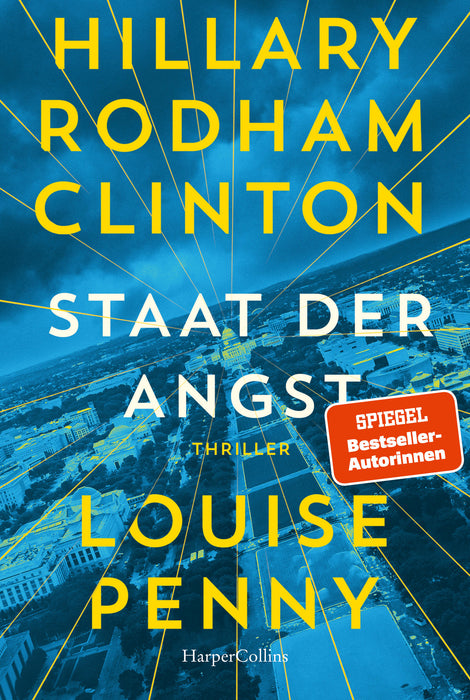

Staat der Angst

Die Nummer-1-Bestsellerautorinnen Hillary Clinton und Louise Penny haben einen Thriller von unübertroffener Spannung und unvergleichlichem Insiderwissen geschrieben – State of Terror. Erscheint weltweit gleichzeitig am 12. Oktober 2021

Vier Jahre, nachdem die amerikanische Führung fast von der Weltbühne verschwunden ist, wird ein neuer Präsident vereidigt. Seine Konkurrentin wird die neue Außenministerin in seiner Regierung.

Eine Serie von Terroranschlägen stürzt die globale Ordnung ins Chaos - die Außenministerin muss ein Team zusammenstellen, um die tödliche Verschwörung aufzudecken. Der Komplott zielt darauf ab, von einer amerikanischen Regierung zu profitieren, die gefährlich isoliert ist und die Macht verloren hat, dort, wo diese am wichtigsten wäre.

Dieser Thriller über die hohen Einsätze im internationalen Intrigenspiel bietet einen Blick hinter die Kulissen des globalen Dramas, der Details preisgibt, die nur eine Insiderin kennen kann.

»Mit Louise Penny zusammen zu schreiben, ist ein wahr gewordener Traum. Ich habe jedes ihrer Bücher und ihre Figuren ebenso genossen wie ihre Freundschaft. Jetzt vereinen wir unsere Erfahrungen, um die komplexe Welt der Diplomatie mit hohen Einsätzen und des Verrats zu erkunden.« Hillary Clinton

»Als meiner Freundin Hillary und mir vorgeschlagen wurde, gemeinsam einen Politthriller zu schreiben, konnte ich nicht schnell genug ja sagen. Bevor wir begannen, sprachen wir über ihre Zeit als Außenministerin. Was war ihr schlimmster Albtraum? State of Terror ist die Antwort.« Louise Penny

»[…]Hillary Rodham Clinton und Louise Penny [erobern] das Genre des Polit-Thrillers für die weibliche

Leserschaft.« Doris Kraus, Die Presse, 12.10.2021

»Feiner Humor gepaart mit viel Feminismus und Disziplin durchzieht das Buch.« Michael Wurmitzer, Der Standard, 15.10.2021

»Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton hat mit Krimi-Autorin Louise Penny einen spannenden Thriller geschrieben.« Susan Vahabzadeh, Süddeutsche Zeitung, 15.10.2021

»"State of Terror" ist ein [...] raffiniertes Buch voller klug ausgedachter Wendungen.« »[...] spannend und amüsant.« Wolfgang Höbel, Spiegel Online, 16.10.2021