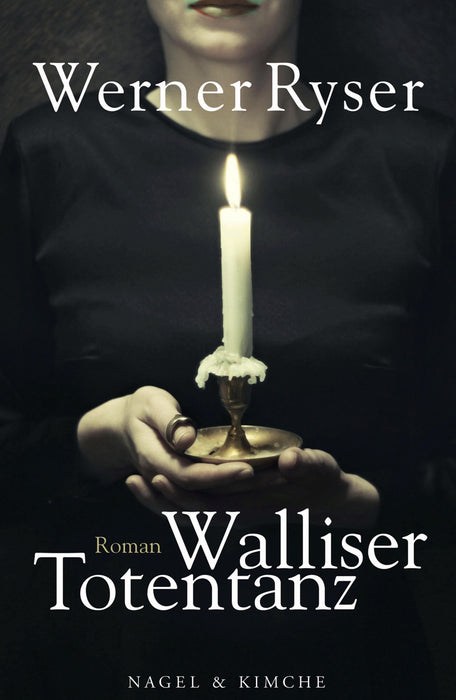

Walliser Totentanz

Im 16. Jahrhundert ist das Wallis Schauplatz im Kampf um die Vorherrschaft in Europa. Inmitten von Krieg, Pest und der Jagd auf Hexen hat die Kräuterfrau Magdalena Capelani einen riskanten Beruf. Zwar wird ihr Wissen gebraucht, aber man traut ihr nicht: Wer sich mit den Kräften der Natur auskennt, steht mit dem Teufel im Bund. Und tatsächlich verfügt Magdalena über ein zweites Gesicht. Sie sieht den Tod ihres Bruders voraus, der in einer der Schlachten stirbt, in denen sich Kardinal Matthäus Schiner mit dem mächtigen Volkstribun Georg Supersaxo befehdet. Erst durch die Schlacht bei Marignano beginnt der unaufhaltsame Abstieg der Papsttreuen. Ein atemberaubendes Drama über die Geschichte der Schweiz, ein Sittengemälde der Renaissance und ein Epos über Intrige, Macht, Liebe und Überleben.