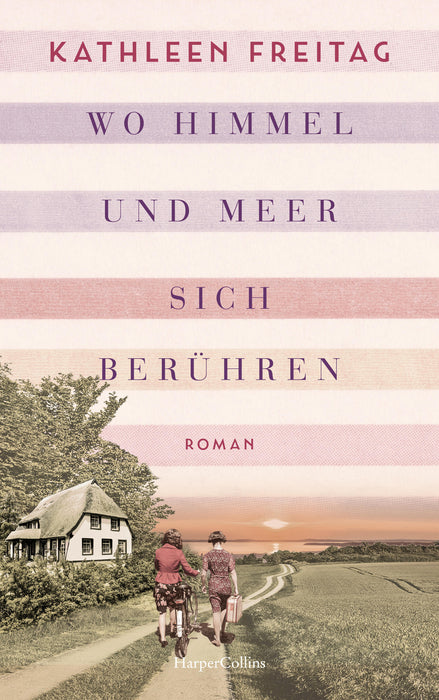

Wo Himmel und Meer sich berühren

Eine Insel der Hoffnung in dunklen Zeiten

Rügen 1945: Der Krieg ist gerade erst vorbei, und nach einer langen, beschwerlichen Flucht aus den Ostgebieten hat Edith die Insel Rügen erreicht. Hier hofft sie, endlich wieder anzukommen und glücklich zu werden. Doch für Edith fühlt sich das unbekannte Eiland an wie ein Gefängnis, umschlossen vom Meer und so fern von ihrer Heimat - bis sie Alma kennenlernt, die auf Rügen geboren ist, und mit der Edith lernt, die Welt mit neuen Augen zu sehen.