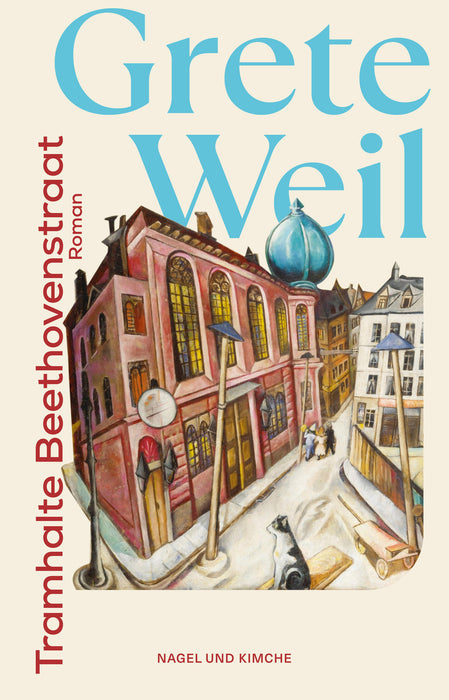

Tramhalte Beethovenstraat

»Es gab nur noch die eine Aufgabe, gegen das Vergessen anzuschreiben. Mit aller Liebe, allem Vermögen, in zäher Verbissenheit. Vergessen tötet die Toten noch einmal. Vergessen durfte nicht sein. Und so schrieb ich weiter. Und immer häufiger wurde ich gelesen, und das war ein schwacher Abglanz von Glück.« Grete Weil

Es ist eine Ehe mit komplizierter Konstellation: Susanne ist reich, ihr Mann Andreas ist ein mittelloser deutscher Schriftsteller ohne Werk. Sie leben im Land der Mörder ihrer Eltern, weil sie meint, ein deutscher Dichter müsse in deutscher Umgebung leben. Noch komplizierter ist, wie sie sich kennenlernten: in Amsterdam, im Jahr 1941. Damals wird Andreas als Berichterstatter einer Münchner Zeitung ins besetzte Holland geschickt. In der Beethovenstraat in Amsterdam lebt er zur Untermiete und wird vom Fenster aus Zeuge, wie Nacht für Nacht Juden in Sonderzügen der Tram abtransportiert werden. Er versucht zaghaft zu helfen, verstrickt sich mehr und mehr in jüdische Schicksale – und kann doch nichts verhindern. Susanne lebt als verfolgte Jüdin in Amsterdam – und konnte nur überleben, weil auch sie sich in Schuld verstrickte.

Grete Weils »Tramhalte Beethovenstraat« war der erste deutschsprachige Roman einer Überlebenden über Exil, Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Sie verarbeitet persönliche Erfahrungen (in der Beethovenstraat hatte sie selbst von 1938-1943 gelebt) und schreibt nicht nur über die dramatische Zeit während des Krieges, sondern auch über das diffizile Leben im Deutschland der Nachkriegszeit – mit einer Offenheit und schonungslosen Ehrlichkeit, die auch heute noch erstaunt.