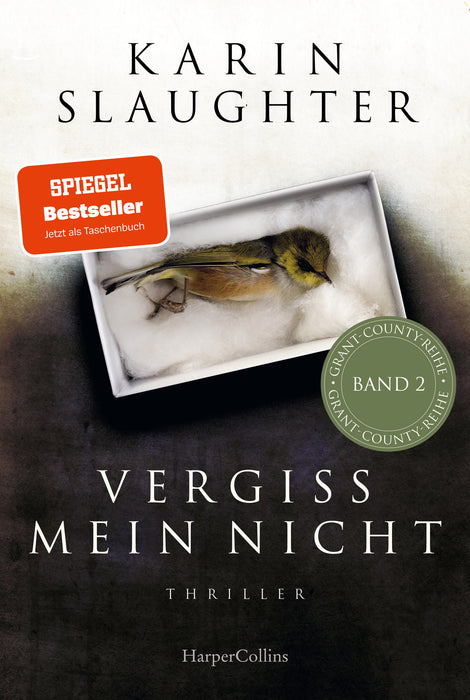

Vergiss mein nicht

Es sollte ein unbeschwertes Date auf der gut besuchten Rollschuhbahn werden. Doch für Sara Linton und Polizeichef Jeffrey Tolliver überschlagen sich die Ereignisse, als plötzlich die 13-jährige Jenny mit einer Waffe in der Menge auftaucht. Sie droht damit, den Teenager Mark zu erschießen. Obwohl Jeffrey alles tut, um die Situation zu entschärfen, kommt es zur Eskalation: Jeffrey muss Jenny töten, um Mark zu retten. Und der Albtraum hat noch kein Ende gefunden. Als Sara kurz darauf die Leiche obduziert, stößt sie auf ein schockierendes Verbrechen, das selbst die abgebrühtesten Ermittler fassungslos zurücklässt.